⭕ Diventare generosi per principio

05/06/2023, in Economia della ciambella

Lʼeconomia della ciambella di Kate Raworth – puntata 18, prima parte

Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo

.

6a mossa, Creare per rigenerare

Passare da “la crescita ripulirà”

a rigenerativi per progetto

.

.

Diventare generosi per principio

.

Cosa fa una azienda di fronte alla presa di coscienza che la progettazione lineare degenerativa esercita una pressione molto pericolosa sui limiti fisici della Terra?

.

Abbiamo un ventaglio di reazioni che, Kate, sintetizza in “Le Cose che le Aziende Intendono Fare”.

.

Fino a pochi anni fa la più gettonata era la più facile: non fare niente.

Un’azienda deve fare profitti è la risposta, il modo di produrre è legale e il “business as usual” – come viene chiamato – andrà avanti fino a quando non verranno introdotte tasse ambientali o gli incentivi per cambiare.

.

La sostenibilità per decenni è stata presa molto poco in considerazione ma ora la situazione sta cambiando velocemente.

I segnali che bisogna far qualcosa arrivano dai produttori come coltivatori di cotone, caffè, vino e tessitori di seta che dipendono da catene di forniture globali. L’innalzamento delle temperature mette a rischio le coltivazioni e stare a guardare questi cambiamenti non è più una strategia così intelligente.

.

Si è passati quindi ad un’altra reazione. Fare ciò che ripaga grazie a misure per l’efficienza ecologica che tagliano i costi o rafforzano l’azienda: misure che portano ad esempio a tagliare emissioni di gas serra o ridurre l’uso dell’acqua costituiscono, nel processo, un aumento dei profitti. Queste compagnie ostentano i loro progressi rispetto ai concorrenti e magari vendono a un prezzo superiore i loro prodotti ma i loro progressi sono lontani da quel che c’è realmente bisogno di fare.

È molto probabile trovare in questa categoria le aziende che preferiscono guadagnare in reputazione con il greenwashing o addirittura frodando. Come il caso della Volkswagen nel 2015.**

.

Arriviamo alla terza reazione: fare la propria parte nell’avvio alla sostenibilità.

Quando nazioni e aziende riconoscono l’entità degli interventi per tagliare le emissioni, ridurre l’uso dei fertilizzanti o consumo d’acqua passano alla fase successiva che è chiedersi quale deve essere l’entità di impegno nel ridurre quantità di anidride carbonica, consumo di acqua o di fertilizzanti.

Qui il rischio maggiore è che “fare la propria parte” si trasformi in “prendersi la propria parte” di diritto ad inquinare dal momento che in questo modo si ragiona ancora con la mentalità della progettazione lineare degenerativa. “il diritto ad inquinare” diventa la risorsa da accaparrare e si innescano i meccanismi per far pressioni sui politici o per trovare scappatoie nel sistema.

.

Arriviamo alla quarta reazione che scaturisce da un necessario cambio di mentalità: non fare danni ossia “missione zero”.

Questo vuol dire produrre a impatto nullo e potrebbe essere un’utopia ma ci sono già aziende che funzionano a “energia zero” grazie ai pannelli solari. Oppure un sistema ingegnoso per “zero acqua”: un caseificio recupera il vapore rilasciato dal latte vaccino anziché prelevare acqua dalle falde.

.

Perché puntare solo a “fare meglio”? – dice McDonough, architetto e designer **– si può ambire ad una progettazione industriale che non si limita solo a non prendere ma addirittura a dare.

.

Abbiamo così introdotto la quinta auspicabile reazione: essere generosa rendendo l’impresa rigenerativa per progetto.

.

.

Non siamo più nell’ambito de “Le cose da fare”.

Questo è un modo di stare al mondo: sentire la responsabilità di lasciare il mondo vivente in condizioni migliori di come l’abbiamo trovato.*

.

Janine Benyus, esperta di biomimesi, suggerisce di utilizzare la natura come modello e prendere ispirazione dai cicli della vita.* Prendiamo il carbonio e impariamo a interrompere le nostre “esalazioni industriali di CO2 “ e, come fanno le piante, studiamo come “inalare” carbonio. Poi troveremo anche anche soluzioni per i cicli di fosforo, azoto e acqua.

.

.

Non c’è più tempo ma è tempo di una progettazione fondata sulla generosità.

È giunto il momento che il bruco diventi farfalla.

.

.

L’economia circolare prende il volo

.

Possiamo dire addio al bruco con la sua economia lineare. L’economia circolare è rigenerativa per progetto perché sfrutta il flusso infinito dell’energia del sole e trasforma materiali in prodotti e servizi utili.*

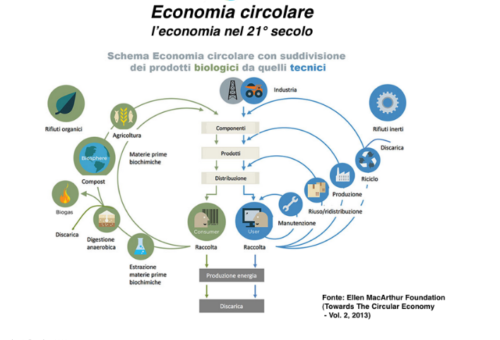

Trasformiamo quindi l’economia seguendo il diagramma creato dalla Ellen MacArthur Foundation* che evoca proprio le ali di una farfalla.

.

La vecchia mentalità “dalla culla alla tomba” che ha caratterizzato il XX secolo procedeva con l’estrazione di minerali e combustili fossili che diventavano rifiuti da bruciare. Il bruco-industriale prendeva e buttava.

.

Vediamo ora come si trasforma in farfalla.

.

La mentalità “dalla culla alla culla”* caratterizza l’economia circolare e funziona con energia rinnovabile – sole, vento. acqua e fonti geotermiche.

È detta “dalla culla alla culla” perché i rifiuti o meglio gli scarti non finiscono in discarica ma vengono considerati risorsa. Gli scarti di un processo produttivo – siano biologici che tecnici diventano “materie prime seconde”** di un altro processo.

.

I materiali rinnovabili sono di due tipi:

biologici appartengono al ciclo di nutrienti derivanti da suolo, vegetali, animali.

tecnici se si tratta di plastica, materiali di sintesi, metalli, vetro, carta, etc.

.

I materiali biologici devono circolare solo “nell’ala biologica” seguendo alcuni principi: i materiali prelevati devono rispettare i ritmi che la natura richiede per rigenerarli; sfruttare le molteplici fonti di valore nei cicli naturali; progettare i sistemi produttivi in modo che nulla vada perso.

.

Per esempio per ottenere una tazza di caffè si utilizza solo l’1% di un chicco. Invece di buttare i residui e poi i fondi del caffè nel compost, si possono utilizzare per la produzione di altri prodotti dal momento che sono ricchi di cellulosa, lignina e zuccheri in numerosi altri impieghi e terminare con il compost che ha un ulteriore ruolo rigenerativo.

.

Nell’altra “ala della farfalla” circolano invece solo i prodotti ottenuti con nutrienti tecnici e seguono i loro propri principi: devono essere progettati per essere ripristinati attraverso riparazione oppure riuso oppure rifacimento e, come ultima opzione, riciclo.

.

Per esempio i telefoni cellulari, che mediamente solo utilizzati solo due anni, hanno al loro interno un tesoro di metalli preziosi come oro, argento, cobalto, rame e di elementi chimici (terre rare. Secondo uno studio, in Europa nel 2010 solo 6% è stato rigenerato, il 9% disassemblato per il riciclo e 85% è finito in discarica. In un contesto di economia circolare sarebbero progettati per essere smontati, aggiornati e ricondizionati e come ultima opzione, recuperati tutti i metalli dei componenti.

.

Prendendo come modello la natura nasce così la simbiosi industriale.**

.

Tuttavia è bene essere realistici: non potrà mai esserci un ciclo industriale in grado di recuperare il 100% delle materiali.

Il punto è che in un’economia degenerativa il valore è monetario e, in funzione di questo, per ogni cosa che viene prodotta si deve puntare a ridurre i costi e aumentare continuamente le vendite.

.

Il risultato che si è avuto è un incessante flusso di materiali.

In un’economia rigenerativa invece il flusso dei materiali diventa un flusso circolare. Siamo immersi in un flusso costante di energia solare che dà la vita nella biosfera e dobbiamo sfruttare questa energia per ripristinare quello che abbiamo creato e rigenerare il mondo vivente in cui prosperiamo.

.

La vera trasformazione risiede nel dare un nuovo significato al concetto di valore. Come disse il poeta John Ruskin “Non c’è altra ricchezza al di fuori della vita”.

.

Benvenuti nella città generosa

.

Non solo le fabbriche anche i paesaggi urbani possono essere rigenerativi per progetto così da creare “città generose”* dice Janine Benyus, insediamenti umani che si inseriscono nel mondo vivente.

.

Seguendo un approccio ti tipo rigenerativo invece di adattare la natura ai propri modelli, avviene il contrario. L’architettura si ingegna per preservare e valorizzare gli ecosistemi e i cicli biologici, mantenendo caratteristiche di durabilità, resistenza e fruibilità.

Si possono progettare tetti su cui cresce cibo, che catturano l’energia del sole e che ospitano animali selvatici. Asfalti delle strade capaci di assorbire l’acqua dei temporali per rilasciarla lentamente nella falda. Edifici in grado di catturare CO2 e in grado di trasformare le acque di scarico in nutrienti per il suolo.

.

Certamente non esistono ancora queste città in compenso sono partiti molti progetti sperimentali.

In Olanda per esempio si trova Park 20/20, basato sui principi “dalla culla alla culla”**: è stato progettato da William McDonough e costruito con materiali riciclabili, dotato di un sistema energetico integrato e di un impianto per il trattamento dell’acqua, i tetti oltre ad accumulare energia solare, raccolgono l’acqua e sono un habitat per gli animali selvatici.

Nel mondo ci sono villaggi, paesi e città che stanno adottando i principi della progettazione rigenerativa.

Il Bangladesh punta ad uno sviluppo sostenibile e a essere alimentato a energia solare.* Vengono organizzati corsi per la formazione di donne imprenditrici a cui viene insegnato come fare l’installazione e la manutenzione dei pannelli solari.

.

Nel mondo ci sono molti di questi progetti ma sono ancora in una fase sperimentale.

Nel XXI secolo servono economisti responsabili e capaci di renderli realizzabili. Ma non solo.

Con il prossimo articolo vedremo, tra gli altri, il ruolo fondamentale della finanza e dello Stato.

.

Continua a seguirci e aiutaci a far conoscere l’economia della Ciambella. Condividi l’articolo!

Grazie.

.

.

Legenda relativa ai link:

* fonte citata nel libro “Economia della Ciambella”

** approfondimento suggerito da Culturaintour

.

~ ~ ~

.

.

⭕ Rigeneriamoci: ecco cosa serve

04/06/2023, in Economia della ciambella

Lʼeconomia della ciambella di Kate Raworth – puntata 18, seconda parte

Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo

.

6a mossa, Creare per rigenerare

Passare da “la crescita ripulirà”

a rigenerativi per progetto

.

.

Rigeneriamoci: ecco cosa serve

.

In cerca dell’economista generoso

.

Ma perché dovremmo dare aria pulita in città?

.

È la reazione di una importante impresa di costruzioni a cui ha assistito Janine Benyus, studiosa di biomimesi durante la progettazione per il rinnovamento dei sobborghi di una grande città. La proposta di Benyus era quella di realizzare gli edifici i cui muri biomimetici avrebbero sequestrato CO2 e rilasciato ossigeno e filtrato l’aria circostante.

.

È la mentalità di un modello capitalistico che ha come unica forma di valore quello finanziario e deve render conto solo agli azionisti.

.

I progettisti rigenerativi invece si chiedono quali benefici potrebbero aggiungere ai loro interventi e a volte può essere anche molto redditizio.

Il riutilizzo e l’efficiente utilizzo delle risorse è nell’essenza dell’economia circolare e dunque un vantaggio economico.

.

Perché si affermi la progettazione industriale rigenerativa è necessario che sia sostenuta innanzitutto da una progettazione economica rigenerativa e il processo di riprogettazione necessita di esperimenti innovativi.

.

.

Il futuro circolare è aperto

.

L’economia circolare per sua natura deve essere sviluppata creando conoscenza condivisa per liberare il potenziale della manifattura circolare. Per questo scopo è stato avviato l’Open Source Circular Economy (OSCE). È un network di innovatori, progettisti e attivisti che condivide saperi.

.

I principi per una economia circolare veramente rigenerativa presuppongono trasparenza e sono:

.

. creare prodotti facili da smontare, assemblare;

. progettare componenti di forma e dimensioni comuni;

. piena accessibilità alle informazioni sulla composizione dei materiali e sui modi per usarli;

. documentare la dislocazione e disponibilità dei materiali.

.

Sam Muirhead, attivista per lo sviluppo di idee collaborative**, trasparenti ed etiche del movimento Free / Libre Open Source – con particolare attenzione alle arti – é l’ ispiratore dell’OSCE e afferma: “Ogni giorno i beni comuni della conoscenza crescono e diventano più utili. Una volta che le persone si impadroniscono dell’idea provano a creare nuove applicazioni. E questo vale anche per il potenziale dell’economia circolare” .

.

Anche Janine Benyus, esperta di biomimesi, crede fortemente nei beni comuni della conoscenza. Ha aperto il sito asknature.org* e aiuta gli innovatori a imparare ed emulare modelli naturali al fine di promuovere la progettazione di sistemi umani, prodotti, processi e politiche sostenibili.

.

.

Ridefinire il business del business

.

“La responsabilità sociale del business è di incrementare i profitti”* questo era l’affermazione di Milton Friedman in un’intervista nel 1970*.

Anche se può sembra un’utopia non la pensava così Anita Roddick, grande imprenditrice visionaria, che nel 1976 anticipò un business socialmente e ecologicamente rigenerativo.*

Aprì inizialmente un negozio, Body Shop, in Inghilterra. Ciò che caratterizzava la produzione di cosmetici naturali di Anita Roddick era il fatto che erano a base vegetale, non testati su animali e la confezione (flacone e scatole) erano riutilizzata. Fu tra le prime aziende che pagavano un prezzo equo alle comunità in tutto il mondo per la fornitura di cacao, olio di noce brasiliana e erbe essiccate. Fu tra le prime aziende a investire nell’energia eolica.

.

Gli affari andavano decisamente bene e così parte dei profitti erano destinati alla “The Body Shop Foundation” l’organizzazione impegnata per cause sociali e ambientali.

.

Perché faceva tutto questo Anita Roddick?

Lo spiegava così: “Voglio lavorare per un’azienda che doni alla comunità e che ne sia parte.”

Quello che oggi si chiama “scopo vitale” di un’azienda.

.

Anita Roddick ha dimostrato che un’azienda può essere molto di più del puro business anzi potremmo dire che il business del business sia contribuire a creare un mondo di prosperità.

Oggi le imprese più innovative si ispirano a questa visione, sono imprese che hanno uno scopo sociale o esercitano attività a beneficio della comunità, come le società benefit, rigenerative per principio.**

.

.

La finanza al servizio della vita

.

Un business con uno “scopo vitale” deve necessariamente avere una fonte finanziaria allineata con la mission e che si mettano in conto risultati a lungo termine per creare valori – umani, sociali, culturali e fisici – insieme a un equo ritorno finanziario.

.

È quel che imparò anche Anita Roddick quando quotò in borsa la sua impresa: i dissapori con i suoi azionisti furono evidenti.

Come può essere finanziata un’impresa rigenerativa per realizzare il suo scopo vitale deve essere finanziata per adempiere?

È di questo che si occupa John Fullerton, un economista non convenzionale. Dopo una carriera di successo a Wall Street, dove era un amministratore delegato JPMorgan si dimise nel 2001 giungendo alla consapevolezza che il sistema economico è la causa della crisi ecologica ed è la finanza che guida il sistema economico. Fullerton è convinto che non basta limitare la finanza speculativa, occorre promuovere anche una finanza basata su investimenti a lungo termine.

.

Per questo si è impegnato per progettare una “finanza rigenerativa” con l’obiettivo di utilizzare risparmi e crediti in investimenti produttivi che generano valori sociali ed ecologici nel lungo termine.

.

Esistono esempi concreti di “banche rigenerative”* che hanno la missione di usare il denaro per generare cambiamenti positivi in ambito sociale, ambientale e culturale: la banca olandese Triodos oppure la Florida First Green Bank.

.

Bisogna pensare a una finanza al servizio della vita: non solo riprogettazione degli investimenti ma anche riprogettazione della moneta. Come abbiamo visto qui.

Bernard Lietaer, espero di monete complementari, ha modificato radicalmente Rabot, il quartiere più fatiscente di Gand, in Belgio.* La sfida era di passare dal degrado a un quartiere piacevole in cui vivere con molto verde.

.

La primo passo di Lietaer è stato di chiedere ai residenti cosa desiderassero. Alla risposta di avere piccoli orti sociali, un sito industriale abbandonato è stato frazionato e piccoli lotti sono stati dati ai cittadini dietro pagamento di un piccolo canone di affitto. La particolarità dell’operazione è che l’affitto era con una nuova moneta in “Torekes”, (“piccole torri” a evocare i palazzoni del quartiere).

Come potevano avere i Torekes i cittadini?

Facendo volontariato nella raccolta dei rifiuti, provvedendo alla messa a dimora di nuove piante, riparando gli edifici pubblici o condividendo l’auto per il trasporto collettivo. I Torrekas potevano essere usati per biglietti al cinema o comprare prodotti alimentari o lampadine a basso consumo.

.

L’aspetto più interessante è che ha avuto l’effetto di integrazione sociale.

Questo è uno dei modi in cui si possono usare le monete complementari.

.

.

Far nascere lo Stato partner

.

Il ruolo dello Stato è fondamentale per consentire di abbandonare la progettazione degenerativa del business-as-usual e passare a quella rigenerativa utilizzando mezzi come: tasse e norme, assumendo il ruolo di investitore trasformato e potenziando i beni comuni.

.

È consuetudine per i governi tassare “quello che può” anziché tassare “quello che deve” e questo fa la differenza. Come anticipato nel capitolo della progettazione distributiva, si ha un risultato diverso se si tassano le aziende quando assumono personale mentre si hanno agevolazioni fiscali per gli investimenti sull’acquisto di robot.

.

Nel XXI secolo occorre il passaggio dalla tassazione del lavoro al tassare le fonti non rinnovabili potenziando i sussidi per le energie rinnovabili e per gli investimenti in efficienza. Ristrutturare gli edifici anziché demolirli consentirebbe un risparmio di acqua e materie prime.

Secondo lo studio “Economia circolare e benefici per la società”* commissionato dal Club of Rome, emerge che una progettazione rigenerativa significa creare nuovi posti di lavoro, vantaggi per il clima con le energie rinnovabili e efficienza delle risorse.

Tuttavia non ci si può affidare solamente alla progettazione industriale. Occorre una rivoluzione dell’energia pulita.

.

.

Il governo cinese condivide la visione della ricercatrice Mariana Mazzucato, visto che il governo ha investito miliardi di dollari in un portfolio di aziende in energia rinnovabile.

.

Esempi di Stato come partner che si assumono il ruolo trasformativo nella creazione di un’economia rigenerativa non sono molti. Esistono però molti esempi a livello di città. Una di queste è Oberlin in Ohio che si è prefissata l’obiettivo di essere tra le prime città americane a “impatto climatico positivo” sequestrando più CO2 di quella emessa. Il progetto si concretizza attraverso l’efficientamento dell’illuminazione municipale, energia rinnovabile, coltivando localmente il 70 percento del cibo, con la creazione di aree verdi urbane. La sostenibilità si estende su tutti i fronti anche attraverso l’educazione ambientale e la creazione di posti di lavoro. “Dobbiamo ricalibrare la prosperità basandoci sul funzionamento degli ecosistemi e su quello che posso effettivamente rigenerare” spiega David Orr, direttore del Progetto Oberlin ideato grazie a un pensiero sistemico. **

.

.

L’era delle unità di misura viventi

.

L’economia lineare che, ricordiamo , è figlia di una progettazione degenerativa che ha come unità di misura quella monetaria e il suo unico scopo è la crescita del Pil.

.

La progettazione rigenerativa invece ha nuove unità di misura che riflettono la sua missione che è di promuovere la prosperità umana nel rispetto degli ecosistemi. Le nuove unità “viventi” tengono conto delle molti fonti di ricchezza – umane, sociali, ecologiche, culturali, fisiche – da cui scaturisce il valore di cui gli introiti finanziari sono solo una piccola frazione.

.

Esempi concreti di “unità di misura della vita” si stanno sviluppando rapidamente.

Il progetto che abbiamo visto poco fa in questo articolo quello di Oberlin negli Stati Uniti – mira a migliorare la resilienza, la prosperità e la sostenibilità della comunità. Per misurare e monitorare l’avanzamento del progetto si serve di un sito web, “Environmental Dashboard”, che mostra in tempo reale il consumo di acqua, elettricità, le emissioni di carbonio etc.

Le misurazioni non riguardano solo le comunità ma anche le imprese attraverso specifici bilanci di sostenibilità.

I governi potrebbero sostenere e premiare le aziende rigenerative con riduzioni delle tasse e incentivi agli acquisti verdi.

Visto che la crescita illimitata ha causato enormi danni e non ha certo contribuito a “ripulire” l’ambiente, semmai ha aumentato l’impronta ecologica nel consumo di materiali e aumentando la pressione dei cambiamenti climatici, come dobbiamo porci nel XXI secolo di fronte al famigerato indicatore, chiamato Pil?

Per spostarci nello spazio sicuro e equo della Ciambella, dobbiamo essere agnostici rispetto alla crescita?

.

Lo vedremo nel prossimi articoli. Continua a seguirci, stiamo per scoprire la 7a mossa per pensare come ad un economista del XXI secolo.

.

.

Legenda relativa ai link:

* fonte citata nel libro “Economia della Ciambella”

** approfondimento suggerito da Culturaintour

.

~ ~ ~

.

.

⭕ In crescita, verso l’infinito e oltre

03/06/2023, in Economia della ciambella

Lʼeconomia della ciambella di Kate Raworth – puntata 19

Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo

.

7a mossa, Essere agnostici sulla crescita

Passare da “dipendenti”

a “agnostici riguardo alla crescita”

.

.

In salita, verso l’infinito e oltre

.

L’obiettivo per il XXI secolo è entrare nella Ciambella cioè nello spazio sicuro e equo mettendo fine a disuguaglianza e degrado ambientale. Due piaghe che le economie in crescita non hanno saputo guarire.

.

Nella puntata 7 abbiamo parlato del Pil mettendo in discussione il fatto che sia l’indicatore migliore per indicare il successo di un’economia. La questione però non è solo andare oltre il suo utilizzo perché resta l’ostacolo di dover superare l’assuefazione finanziaria, politica e sociale sulla crescita del Pil.

Kate Raworth spiega che bisogna creare economie che siano agnostiche riguardo alla crescita ossia avere una mentalità che porti a progettare un’economia per far prosperare l’umanità a prescindere dal Pil.

.

Il XX secolo ci ha lasciato in eredità un’economia che necessita di crescere senza chiedersi se stesse creando prosperità o meno ed è per questo che ora abbiamo conseguenze sociali e ambientali molto gravi.

La svolta per il XXI secolo è di creare economie che facciano prosperare che crescano o no.

Diventare agnostici sulla crescita richiede perciò di trasformare quelle strutture finanziarie, politiche e sociali che hanno portato le nostre economie a puntare su una crescita continua, fino a dipenderne.

.

Troppo pericoloso per disegnarlo

.

Kate propone un gioco divertente e molto suggestivo.

.

Se si dovesse chiedere a un economista di tracciare su un foglio l’andamento del Pil a lungo termine è molto probabile che si metta tracciare la celebre linea, nota come curva esponenziale, che sale all’infinito. Gli economisti mainstream puntano sul fatto che il Pil debba crescere periodicamente di una percentuale fissa, che sia del 2% o del 9%, purché in salita rispetto alla sua entità precedente.

Avremo quindi tra le mani un disegno con questa linea in salita, sospesa a mezz’aria.

Ma poi?

.

Possiamo ipotizzare che sale all’infinito oppure che a un certo punto inizi ad appiattirsi e stabilizzarsi.

.

La prima opzione è piuttosto imbarazzante perché la linea inizierà a crescere molto rapidamente perché siamo nell’ambito di funzioni esponenziali.

Per fare un esempio, se prendiamo un tasso di crescita del 10% di un qualcosa, alla fine del settimo anno sarà semplicemente raddoppiato.

Se vogliamo stare su un tasso ipotetico del 3% questo avverrebbe nel giro di 23 anni.

.

Alle implicazioni che ciò porta, potrà sembra incredibile, ma non se ne parla. I libri di testo danno come obiettivo delle politiche economiche la crescita del Pil e non danno mai previsioni su un ciclo nel lungo termine perché costringerebbe gli economisti a confrontarsi sulle assunzioni più profonde riguardo alla crescita.

.

Un’analisi tuttavia è stata fatta e risale al 1960 quando W.W. Rostow, economista americano, pubblicò “The Stages of Economic Growth” – Le fasi di crescita economica.**

.

Secondo la teoria di Rostow lo sviluppo economico di un paese è un processo sequenziale a fasi (o stadi) di sviluppo.

.

1.La società tradizionale

2.I presupposti per il decollo

3.Il decollo

4.La spinta al pieno sviluppo

5.L’era dei grandi consumi di massa

.

Tutto inizia con la società tradizionale che basa le attività sul settore primario, agricoltura e artigianato. Vi è assenza di tecnologie.

.

Con lo stadio 2 si diffonde l’idea – scrisse Rostow – che non solo il progresso sia possibile ma che il progresso economico sia una condizione necessaria per raggiungere alcuni altri scopi ritenuti positivi come dignità nazionale, profitto privato, benessere generale. L’avvio alla costruzione di infrastrutture per trasporti e comunicazioni, investimenti da parte di imprenditori e la creazione di tutte le condizioni per aprire ai bisogni dell’economia moderna.

.

Arriviamo allo stadio 3, il decollo con la sua “crescita come condizione normale”: l’industria e l’agricoltura commerciale dominano l’economia.

.

Spiegò Rostow: “Sia la struttura basilare dell’economia sia la struttura sociale e politica della società vengono trasformate perché sia possibile mantenere un tasso di crescita regolare”.

.

La spinta al pieno sviluppo consente il fiorire di industrie moderne a prescindere dalle risorse di una nazione. Entriamo così nella fase 5, con l’era dei grandi consumi di massa.

Il modello Rostow lascia un po’ di suspense in riferimento alla questione che viene dopo e su cosa fare quando lo stesso aumento del reddito reale perde il suo fascino.

.

Rostow ritenne saggio di non approfondire perché all’epoca stava per diventare consigliere di John F. Kennedy. E indovina cosa aveva promesso in campagna elettorale?

Una crescita economica del 5% e, comprensibilmente, Rostow avrebbe dovuto impegnarsi e mantenere il focus sul come far salire il Pil.

.

Kate Raworth suggerisce una metafora molto efficace riguardo al volo dell’aereo-economia: l’aereo di Rostow decolla, si alza in volo con un tasso di salita costante e non si chiede più se e dove atterrerà mai.

.

La star del palco con un ruolo inadeguato

.

Passiamo alla seconda opzione del gioco con l’economista .

La nostra linea ad un certo punto tende ad appiattirsi e stabilizzarsi su un dato livello.

.

Prima ancora che fosse inventato il Pil, i fondatori della teoria economica classica avevano elaborato il concetto che, come tutte le cose, la fine della crescita economica fosse inevitabile: da Adam Smith a David Ricardo o John Mill, seppure attraverso analisi diverse, tutti intravedevano una fase stazionaria.

.

In particolare J. Keynes si spinse a dichiarare che “non è lontano il giorno in cui il problema dell’economia avrà il ruolo di secondo piano che gli compete e le arene della mente e del cuore saranno occupate o rioccupate dai nostri veri problemi – i problemi della vita e delle relazioni umane, della creazione e del comportamento e della religione”.*

.

Gli stessi padri dell’economia classica, quindi, se, matita in mano, potessero proseguire la linea curva esponenziale, partirebbero dall’estremità proiettata verso il cielo e la linea comincerebbe a prendere un andamento graduale verso appiattimento.

Come risultato si avrebbe una raffigurazione a S, la cosiddetta “curva logistica”.

La storia della curva a S inizia nel 1838, quando Pierre F. Verhulst, matematico e statistico, ideò la curva di crescita logistica (o funzione logistica)**, come modello di crescita della popolazione mettendo in relazione l’aumento o diminuzione demografica in rapporto alla disponibilità delle risorse.

La curva a S si estese a molti ambiti scientifici come ecologia, biologia in cui la sua applicazione era funzionale a molti processi naturali.

..

Non fu così per gli economisti per più di un secolo.

.

Le cose cambiarono improvvisamente nel 1971 con la pubblicazione de “La Legge dell’Entropia e il processo economico” * di Nicholas Georgescu Roegen**, uno degli economisti ambientali più geniali. Con il suo lavoro, spiegava della necessità di un appiattimento della crescita dell’economia globale di fronte alla capacità della Terra di sopportare le pressioni sui suoi ecosistemi.

.

Georgesch sintentizzava i suoi studi con una frase: “Coloro che credono fermamente che la crescita esponenziale possa durare in eterno in un mondo finito, o è un pazzo o è un economista”.

.

Se l’umanità imparerà a muoversi nell’Antropocene senza spingere il nostro pianeta verso una condizione molto più calda, secca e ostile – ci rassicura Kate – anche le economie che creiamo potrebbero continuare a prosperare – non a crescere, ma a prosperare – per millenni, se le gestiremo con saggezza.

.

La domanda che possiamo farci ora è:

A che punto siamo sulla curva della crescita?

.

Il Pil mondiale dall’inizio del boom economico degli anni Cinquanta è cresciuto oltre di oltre 5 volte e le previsioni dicono che per il futuro continuerà al tasso del 3-4% circa all’anno.

Bisogna comunque tener conto che la crescita globale è costituita da tassi di crescita molto differenti tra le economie.

.

È prevedibile che i paesi a basso reddito abbiano tassi di crescita economica molto elevati essendo nella “fase del decollo” come Rostow insegna.

Questi paesi sono in un punto della linea a S** che si appresta a salire. È fondamentale che questi paesi siano supportati a livello internazionale affinché partano con tecnologie avanzate e non inquinanti e con il modello lineare ossia degenerativo che conosciamo bene. Devono essere in grado di convogliare la crescita nella creazione di economie distributive e rigenerative per principio e cominciare a portare i loro abitanti nello spazio equo e sostenibile.

.

Discorso diverso per i paesi industrializzati in cui l’aumento della popolazione è molto basso.** La crescita del Pil nei paesi ad alto reddito è molto rallentata e le disuguaglianze sono aumentate.

A livello globale l’impronta ecologica** dei paesi industrializzati mette in evidenza che, di anno in anno, si oltrepassa la capacità della Terra di garantire le risorse naturali – overshoot day** – poiché si produce e si consuma come se si avessero a disposizione quattro pianeti.

.

È palese la contraddizione: da un lato i paesi industrializzati dichiarano di puntare a entrare nello spazio equo e sicuro della Ciambella e d’altro hanno ancora come obiettivo di far crescere il Pil e, per dirla con l’ironia di Kate Raworth, ci possiamo trovare a “distruggere il nido per nutrire il cuculo”.

.

Le economie avanzate sono forse arrivate all’apice della curva a S?

È possibile una crescita verde?

.

La prossima volta vedremo come risponde Kate Raworth.

Continua a seguirci e se trovi interessante l’Economia della Ciambella, condividi questo articolo!

.

.

Legenda relativa ai link:

* fonte citata nel libro “Economia della Ciambella”

** approfondimento suggerito da Culturaintour

.

~ ~ ~

.

.

Vuoi essere giovane per il futuro?

07/01/2021, in Newsletters

ciao Acculturato/a,

Buon 2021!

Nella foto vedi lo scorcio di un borgo da fiaba: è Solomeo, una piccola frazione di Corciano sulle colline intorno a Perugia, nel giro di pochi decenni, da luogo abbandonato, è oggi conosciuto in tutto il mondo come esempio di eccellenza. Presto ti sveleremo il suo segreto.

“È l’inizio dell’anno.

È questo il momento di farci un grande augurio e di ritrovarci con umiltà, con coraggio. con serietà, con creatività. Vorrei dire una cosa. Siamo un bel popolo costruito sulla bellezza e sulla cultura.

Siamo tra i più grandi manifatturieri al mondo per la qualità. Le nostre famiglie hanno 10 miliardi di risparmi. (Con il 2021) Partiamo da un’Italia importante, è la settima potenza mondiale pur essendo lo 0,7% della popolazione globale.

Troviamo il coraggio di vedere ciò che ci ha dato il mondo e non ciò che ci ha tolto, accettando ciò che non possiamo cambiare e vorrei fare una grande raccomandazione: sostituiamo la parola “paura” con “speranza”.

Dico ai giovani che se investiamo nel riparare, riutilizzare e recuperare avremo gran lavoro.

Torniamo a vivere in armonia con il creato e avremo un futuro più umano e luminoso”.

Brunello Cucinelli

Abbiamo iniziato con l’augurio di un grande uomo, che ha dato vita a “un’impresa umanistica” come ama definirla. Ci è piaciuto molto ascoltarlo in radio.

.

Ti stiamo leggendo nel pensiero: “Sì sì, belle parole… facile a dirsi…”

.

Molte persone sono concentrate sul vaccino per ritornare alla propria “vita normale” tuttavia è bene ricordarsi che il vaccino tutelerà il corpo. Nel frattempo alla cura dell’animo, non meno importante, ci dobbiamo pensare noi, per poter superare le sfide, per progettare e soprattutto per continuare a sognare.

L’atteggiamento mentale verso le situazioni crea il nostro “sentire” che ci porta a fare scelte in una direzione piuttosto che in un’altra. Tutte le nostre decisioni, sommate giorno per giorno, diventano la storia della nostra vita.

.

Per questo, almeno per il momento solo un sogno, vogliamo portarti a Solomeo, sede della prestigiosa azienda del cashmere “Brunello Cucinelli” e vedere con i tuoi occhi come una visione del futuro è diventata realtà.

.

Nato da una famiglia contadina Brunello Cucinelli ha fondato la sua azienda su principi etici nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Una realtà in cui l’uomo è al centro dell’impresa e il lavoro è inteso come espressione del valore umano, il profitto diviene un mezzo per conseguire il fine superiore del vero bene, per migliorare la vita di chi lavora, per valorizzare e recuperare le bellezze del mondo.

Solomeo, piccolo borgo medievale, oggi è sede dell’azienda e luogo dedito alla cultura, all’arte, alla tradizione, alla storia.

Facciamoci ispirare da questi grandi personaggi, immaginiamoci il futuro che vogliamo e poi imbocchiamo la strada per realizzarlo.

.

Cosa puoi fare? Come puoi immaginare il futuro che vuoi?

.

Un programma da suggerirti lo abbiamo: Giovane per il futuro o meglio: “Young4Future”.

La Camera di Commercio Como-Lecco ha realizzato una serie di webinar per ragazzi delle medie e delle superiori, genitori (o adulti) e docenti con lo scopo di favorire l’incontro tra professionisti ed imprese che si occupano di sostenibilità e tutela ambientale e offrire agli studenti una visione ampia, multidimensionale rispetto al tema della sostenibilità.

Clicca sul bottone qui sotto per accedere alla pagina web: troverai i i link per registrarti ai webinar che ti interessano:

.

.

Verrà rilasciato Attestato di Partecipazione alla formazione sulla Sostenibilità.

Se preferisci il programma in formato pdf per inoltrarlo ai tuoi amici, clicca sul bottone qui sotto:

È tutto, un abbraccio.

Ester e Margherita

.

. * * * * *

“Il re è nudo”, il grido di Greta Thunberg

27/11/2020, in Articoli

Con la “Morale della favola” ci ispiriamo a racconti, aneddoti, film per spiegare in modo semplice la ragione per cui puntare a un mondo sostenibile.

Cambiamenti climatici,

rivisitazione de “I vestiti nuovi dell’imperatore” di Hans Christian Andersen

Personaggi

L’imperatore (Homo oeconomicus)

I tessitori (il mito del consumismo e della crescita illimitata)

Il popolo (il popolo)

Il bambino (Greta)

Con questa fiaba cercheremo di capire perché il nostro attuale e obsoleto modello economico, ci ha cacciato in una situazione molto pericolosa.

La storia narra di un imperatore vanitoso, completamente dedito alla cura del suo aspetto esteriore e in particolare del suo abbigliamento.

Un giorno giunsero nel regno due imbroglioni e illusero l’imperatore di poter tessere solo per lui un abito che sarebbe stato il più bello del mondo.

Il tessuto in realtà era inesistente infatti i tessitori si affrettarono a precisare che la magnificenza del tessuto aveva una straordinaria qualità: era invisibile agli occhi degli uomini che non erano all’altezza della loro carica e a quelli molto stupidi.

Come abbiamo detto l’imperatore era molto vanitoso e questo lo portò a tacere sul fatto che egli stesso non vedeva la tela consentendo così ai due imbroglioni di farsi pagare per un abito non esistente e di portare a termine il loro inganno.

Anche i suoi cortigiani finsero di vedere il tessuto per timore di perdere la loro carica anzi si mostrarono entusiasti dell’abito nuovo dell’imperatore e organizzarono un gran corteo.

E così l’imperatore tutto orgoglioso sfilò per le strade del suo regno completamente nudo e i cortigiani lo seguivano mentre il popolo tutto non risparmiava alcuna lusinga e diceva: “Che meraviglia! Come sono belli i vestiti nuovi dell’imperatore, come gli stanno bene”

Ad un certo punto, con grande stupore di tutti quanti, si sentì un bambino esclamare: “Ma non ha niente addosso! Il re è nudo!”

Il padre del bimbo a quel punto aggiunse: “Signore, sentite la voce dell’innocenza!” Ma l’imperatore imperterrito e pieno di sé non poteva certo passare per stupido e accettare di essere stato ingannato.

Fu così che pur rendendosi conto della sua reale condizione continuò a testa alta lungo il suo corteo. Allo stesso modo, dietro di lui i cortigiani continuarono a sorreggere lo strascico che non c’era.

Morale della favola

Analizziamo i vari personaggi.

L’imperatore rappresenta l’homo oeconomicus

Le caratteristiche dell’homo oeconomicus sono il “calcolo” e la cura per i propri interessi. Si è voluto diffondere questo stereotipo di umanità in quanto era funzionale a far affermare la teoria economica classica su cui poggia l’attuale sistema economico.

I tessitori

Rappresentano l’inganno di raggiungere il benessere attraverso una crescita economica illimitata: produrre e consumare sempre di più. Questo modello economico non funziona più. Il pianeta ha risorse limitate e da tempo sta sopportando pesanti pressioni sui suoi delicati ecosistemi i cui effetti sfociano in danni e conflitti sociali.

Il popolo

È accondiscendente e sta seguendo, in maniera cieca, l’illusione della felicità e del benessere con il consumismo e i beni materiali. Si adatta e si lascia andare alle regole del modello economico, si uniforma per mantenere il suo posto nella società. Il meccanismo del pensiero di massa ha vinto.

Il bambino

Simbolicamente il bambino è Greta Thunberg. Come nella fiaba, Greta è una ragazzina e per questo schietta, genuina, fuori dai giochi di potere e d’interesse, vede la realtà per quella che è e urla il suo messaggio d’allarme: “La casa brucia, siamo in pericolo”.

Se con questo racconto abbiamo suscitato la tua curiosità, ti inviamo a informarti così da cambiare il finale della nostra storia (da intendersi come storia dell’umanità).

La situazione è davvero molto complessa perciò ti invitiamo ad approfondire le ragioni che ci devono portare a cambiare urgentemente modello economico.

Un testo utile è “L’economia della ciambella” di Kate Raworth che illustra la situazione nel suo insieme e a livello globale.

Questo articolo è un umile omaggio a un grande visionario, Aurelio Peccei.

Ti lasciamo con questo breve stralcio tratto da suo libro “Cento giorni per l’avvenire” uscito nel 1981!

“Dall’euforia allo smarrimento

Gli Sessanta sono stati una stagione di grandi illusioni.

L’uomo aveva la sensazione di avere finalmente messo le mani su una fonte di energia pressoché illimitata che gli avrebbe permesso di trasformare a piacere la propria vita.

Sapientemente alimentata da taluni interessi, l’ubriacatura del petrolio a volontà e a prezzi abbordabili faceva vedere la vita in rosa.

La società dei consumi sembrava un obiettivo facile da raggiungere, rispondente all’ispirazione di tutti.

L’economia era in fase di espansione e la sua crescita sembrava assicurata per decenni, a tassi annui molto elevati.

Ci si diceva che questo sviluppo, alla portata di un gran numero di paesi, avrebbe permesso ai più ricchi di soddisfare le proprie domande interne, pur contribuendo sostanzialmente al miglioramento della condizione dei paesi più poveri.

L’appetito di un’abbondanza materiale sempre maggiore poteva dunque essere soddisfatto senza pregiudicare il doveroso aiuto ai bisognosi.

La cornucopia della tecnologia sembrava d’altra parte inesauribile, pronta a sfornare, una dopo l’altra, soluzioni miracolose a tutti i problemi umani.

I futurologi predicevano un avvenire in cui lo stesso aumento incessante della popolazione non doveva preoccupare oltre misura.

I fautori di un certo controllo delle nascite venivano descritti come elementi antiliberali; e, se appena si esprimeva qualche preoccupazione per la crescita demografica, si veniva trattati da profeti di sciagura.”

Se hai trovato interessante questo articolo, condividilo e continua a seguirci.

#gretathunberg #economiadellaciambella #kateraworth #fridaysforfuture #parentsforfuture

#asvis